L'acoustique : quelques notions de base

Introduction à l'acoustique : comment le perçoit on ? Qu'est-ce qu'une gêne sonore ?

Deuxième cause de décès liés à la pollution (selon l'UE), le bruit est considéré comme l’un des principaux facteurs de dégradation de l’environnement. En France, son coût social est estimé à 147 milliards d'euros en France (ADEME).

Dans cet article, nous décryptons les bases fondamentales de l’acoustique environnementale et de la réglementation française, afin de mieux comprendre les mécanismes de perception du bruit, les méthodes de mesure et les principaux enjeux de gestion.

Le bruit : une onde avec des effets

Le bruit est une variation rapide de pression dans l’air, qui se propage sous forme d’ondes acoustiques. Bien que subjectif, ce phénomène physique peut devenir une nuisance lorsqu’il est non désiré, répétitif ou excessif.

Les nuisances sonores ont évidemment un effet sur l'oreille : l'exposition répétée à des sons de plus de 80 ou 90 décibels peut engendrer une perte graduelle de l'ouïe. Cependant celles-ci ont d'autres effets comme :

Stress, fatigue, irritabilité

Troubles cardiovasculaires

Troubles du sommeil

Anxiété voir dépression

Mesurer le bruit

Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, et Heinrich Hertz, physicien allemand, ont donné leur nom à deux unités clés de l’acoustique. Les décibels mesurent le niveau sonore, tandis que les hertz expriment la fréquence, ou hauteur d’un son.

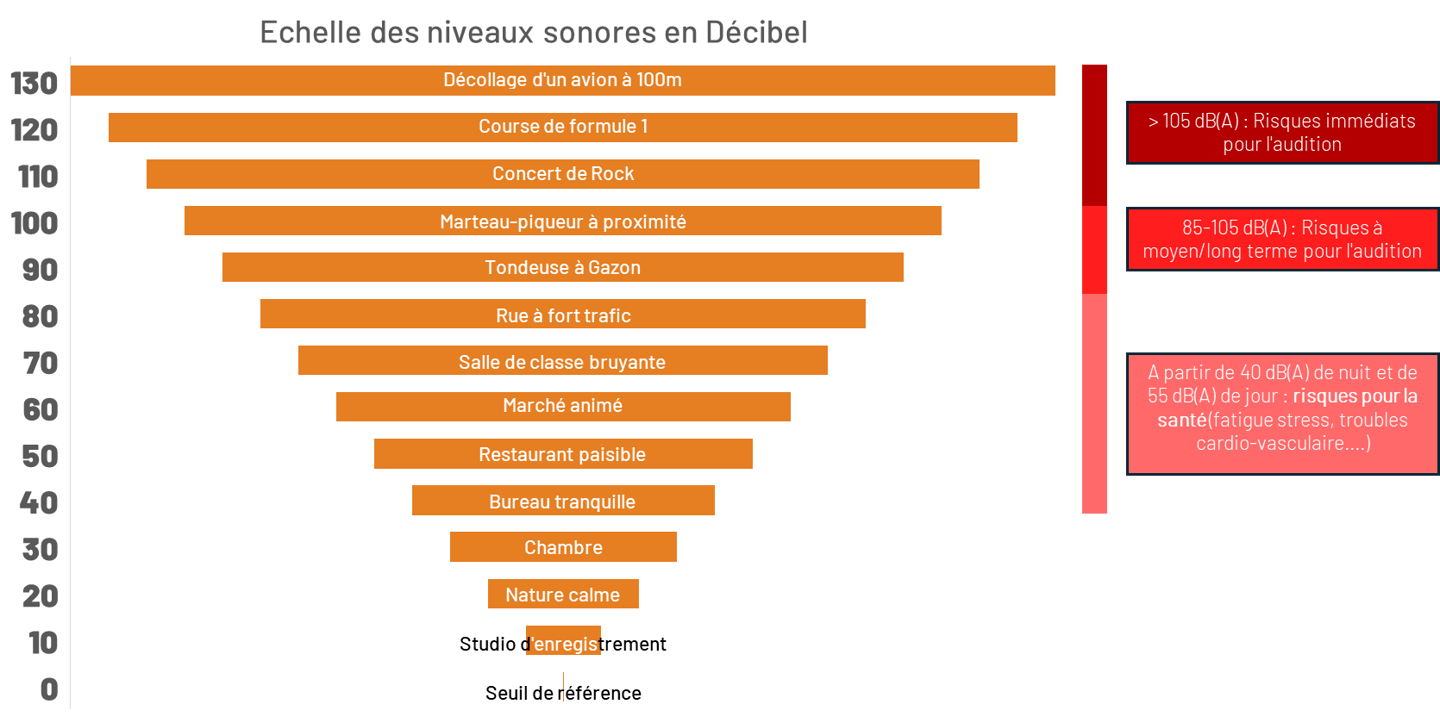

Le décibel (dB) exprime, dans le cas de la pression acoustique, le rapport logarithmique entre une valeur mesurée et une valeur de référence (20 µPa dans l’air). Autrement dit, augmenter de 20 dB le niveau sonore représente une multiplication par 10 de la variation de pression mesurée, mais une sensation de volume multiplier par 4.

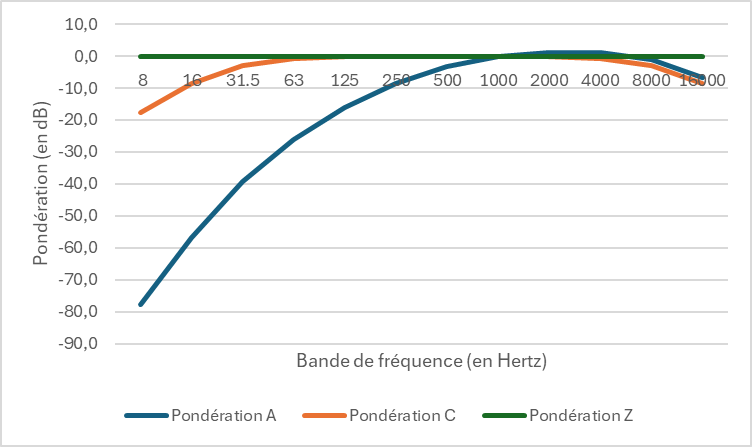

L'oreille humaine a une sensibilité différente en fonction de la fréquence (grave, aigu). Pour en tenir compte, on applique une pondération fréquentielle (on soustrait ou ajoute des valeurs en décibel) :

dB(A) : sensibilité de l'oreille en "situation normale"

dB(C) : sensibilité de l'oreille pour des niveaux crètes (élevés, maximaux)

dB(Z) : aucune pondération appliquée

Ecoutez par vous même le balayage de 20Hz à 20kHz à un niveau sonore contant :

Quelques repères chiffrés

L'échelle ci-dessous présente l'échelle des Décibels par des exemples de sources de bruit. Le niveau 0 dB correspond au seuil de référence : le niveau de pression acoustique minimal pour qu'un son puisse être perçu à nos oreilles. Au-delà de certains seuils, le bruit peut avoir un effet négatif sur la santé.

La réglementation en France

En France, la lutte contre les nuisances sonores repose sur un ensemble de textes encadrés par le Code de l’environnement, en complément de décrets et arrêtés spécifiques. Voici quelques exemples.

Les infrastructures de transport terrestres

L’arrêté du 8 novembre 1995, pris en application de l’article L. 571-10 du Code de l’environnement, fixe les niveaux sonores maximaux admissibles lors de la création ou la modification de routes ou de voies ferrées.

Il définie une situation initiale :

"modérée" : < 65 dB(A) de jour (6h-22h) et < 60 dB(A) de nuit (6h-22h).

"non modérée" : > 65 dB(A) de jour (6h-22h) et > 60 dB(A) de nuit (6h-22h).

A partir de cette situation, Il impose le respect de valeurs limites de bruit aux abords des bâtiments sensibles (logements, établissements de santé, écoles), avec des seuils différenciés selon les périodes jour/nuit et le type d’infrastructure. L’objectif est de préserver un niveau de confort acoustique minimal pour les riverains, même en contexte urbain dense.

Dans les cas nécessitant un traitement acoustique du bâti; il défini un niveau minimum d'isolement contre les bruits extérieurs.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Les ICPE sont régies par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement.

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les exigences générales en matière d’émissions sonores :

Limitation du niveau de bruit ambiant en limite de propriété (en général 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit),

Contrôle de l’émergence sonore, c’est-à-dire la différence entre le bruit ambiant (activité en fonctionnement) et le bruit résiduel (activité à l’arrêt) : l’écart autorisé est de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, dans les zones à émergence réglementée.

Des arrêtés préfectoraux peuvent également imposer des valeurs spécifiques à chaque site, en fonction de son contexte local.

Le bruit de voisinage

Le bruit de voisinage, qu’il soit d’origine domestique, professionnelle ou événementielle, est encadré par :

le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,

l’arrêté du 5 décembre 2006,

les articles R. 1336-4 à R. 1336-12 du Code de la santé publique.

Le Code de l’environnement (articles L. 571-1 et suivants) encadre quant à lui les actions des autorités compétentes (maires, préfets, DREAL) pour prévenir et faire cesser les troubles anormaux de voisinage.

Lorsqu’un bruit est permanent ou récurrent, il est évalué selon son émergence, c’est-à-dire la différence de niveau sonore entre le bruit ambiant (avec la source en marche) et le bruit résiduel (sans la source).

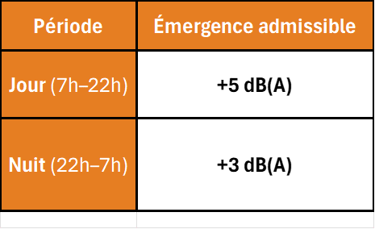

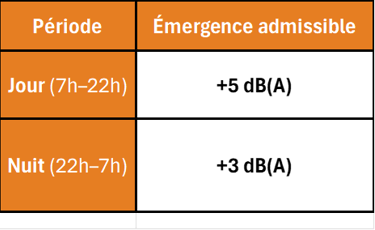

Les seuils réglementaires d'émergences autorisés sont :

Ces seuils s’appliquent dans les pièces principales des logements voisins, fenêtres ouvertes ou fermées, selon la situation réelle du plaignant.

En plus du niveau global (pondéré A), une émergence spectrale peut être évaluée dans certaines bandes de fréquence si le bruit présente une tonalité marquée ou une caractéristique particulière (ex : bourdonnement, sifflement).

Cependant même en l’absence de dépassement de seuils mesurés, un bruit peut être sanctionné s’il présente un caractère répétitif, intensif ou durable, causant un trouble à la tranquillité publique.

Mes prestations

En tant qu'indépendant, j'accompagne les collectivités et bureaux d'études dans la gestion des problématiques de nuisances sonores.

Cela peut prendre plusieurs formes :

Des campagnes de mesures acoustiques sur site

Des études, simulations et modélisations

Des recommandations techniques concrètes pour la conception, la gestion ou la mise en conformité

Contactez moi directement pour échanger sur votre projet (LinkedIn, téléphone ou e-mail), ou découvrez mes prestations :